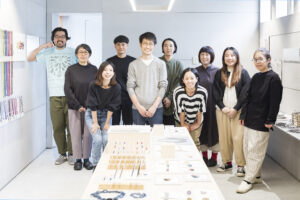

――命の糸が生まれる現場から

ぐんまシルクを扱うトリプル・オゥだからこそ、その原点であるシルクの製糸の現場をこの目で確かめたい!

そんな想いから、夏真っ盛りの7月、群馬県安中市にある碓氷製糸株式会社を見学しました。

緑に囲まれた静かな山あいに、いくつもの工場棟が並ぶ碓氷製糸。すぐそばには清らかな碓氷川が流れています。

「繊維業に水は欠かせない」と言いますが、その言葉を肌で感じるロケーションでした。

外に出るのもためらうほどの猛暑の中、工場内に一歩入ると、繭特有の香りとともに、滝のような汗。

空調のない過酷な環境で、従業員の方々が真剣に作業されている姿が印象的でした。

■ 繭から糸へ ――熱と水と手の仕事

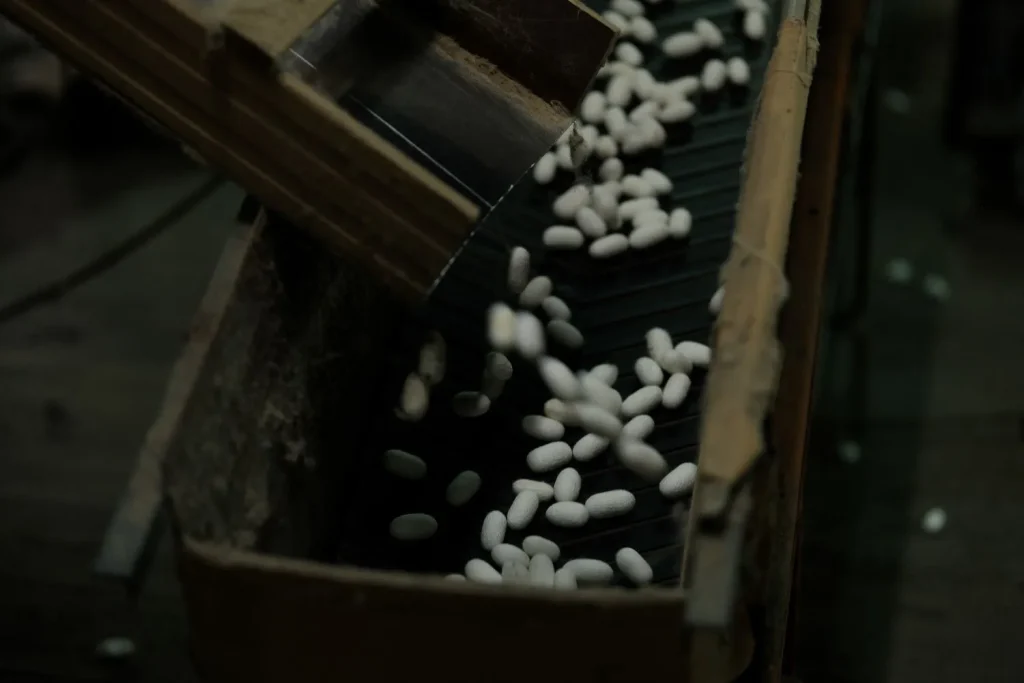

まず見せていただいたのは、繭の乾燥・保管を行う作業場。

私たちが伺った時期はちょうど時期を過ぎていましたが、最盛期には大量の繭がベルトコンベアを流れながら、ゆっくり乾燥されていくそうです。

工場の端のほうには、取り出された蚕の蛹が袋詰めにされていました。栄養価が高く、他の生き物の餌として再利用されるとのこと。命は無駄にされません。

続いて案内されたのは、「煮繭(しゃけん)」と呼ばれる工程。

巨大な湯の管を流れながら繭が柔らかくなり、糸を取り出せる状態になっていきます。

蒸気が立ちこめ、外気よりもさらに熱いこの場所で、淡々と作業を続ける職人の姿に頭が下がりました。

――私たちも工場で「暑い暑い」と言いながら刺繍をしていますが、この環境に比べたらまだまだ甘い、と感じました。

■ 糸が生まれる瞬間

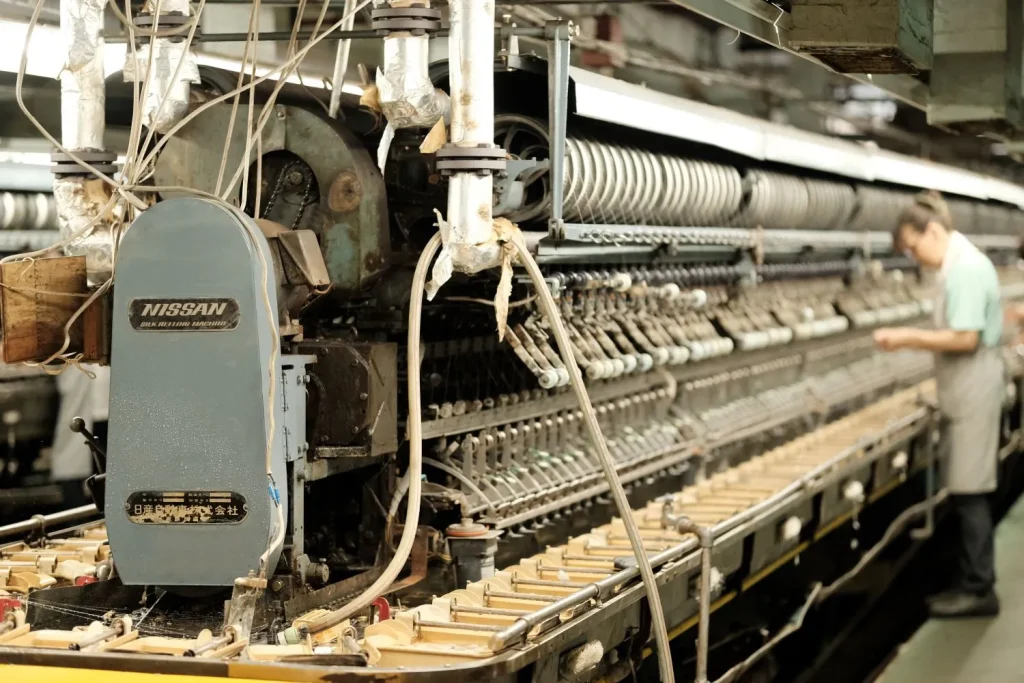

次は、製糸の中心工程である「操糸(そうし)」へ。

煮た繭から糸口を見つけ、数本の繭糸を撚り合わせて一本の生糸にしていく過程です。

繭が自動で流れ、刷毛のような器具で糸を探りながら糸口を引き出す――単純そうに見えますが、緻密な工夫と技術の積み重ねで成り立っていました。

さらに「揚げ返し」と呼ばれる工程では、繰糸された生糸を整え、巻き取っていきます。

ここで見せていただいたのは、私たちが扱うぐんま200。

高品質なシルクの光沢はまるで夢のよう。

手の中でつやつやと輝く糸を見ていると、ついさっきまで繭だったとは信じられません。

まじりけのない、蚕が自ら吐き出した糸だけでできている――それがシルクの尊さなのだと感じました。

■ 日本の製糸を支える人々

土屋さんによると、かつて全国に1800か所以上あった製糸工場は、今では大小あわせてわずか7か所。

国産シルクの希少性は年々高まっています。

「作れる場所が少ないから、作れる量も限られている。

でも、うちにも今年20代の若い働き手が入ってくれたんです」と土屋さん。

養蚕農家の高齢化も深刻な問題ですが、世界遺産・富岡製糸工場のある富岡市では、養蚕農家の平均年齢が70代から50代へと若返っているそう。

「希望はあります。たんたんと続けていきたい」

その穏やかな言葉の中に、未来への静かな決意を感じました。

■ 命を繋ぐものづくり

見学の最後に、工場の脇に立つ蚕の供養塔にお参りをしました。

無数の命の上に成り立つシルクづくり。

その重みと、糸が私たちの手に届くまでに関わる多くの人々の努力を思い、胸が熱くなりました。

ぐんまシルクのやわらかく深い光沢の裏には、

自然の恵みと人の手、そして命への敬意が息づいています。

これからもその思いを胸に、私たちはこの美しい糸を大切に使っていきたいと思います。

コメント