おしゃれを楽しみ、そして毎日使っても負担にならないもの

私たち「笠盛」は、明治10年(1877年)から140年にわたって繊維産業に携わってきた会社です。和服から洋服、装飾品に至るまで、さまざまなブランドの刺繍を手掛けてきました。

そんな私たちが「糸でアクセサリーを作ろう」と思い立ったのは、創業から130年後の2010年でした。

これまで積み上げてきた伝統を大切にしながらも、既成概念にとらわれず「0」から自由な発想でアクセサリーを作りたい。そんな気持ちでブランド名を「000(トリプル・オゥ)」と名付けました。

私たちが、常に「0」に還って見つめ直したい3つのもの。それがトリプル・オゥのこだわり、「発想・素材・技術」です。

日々の装いに、「糸のアクセサリ―」という新しい選択肢をつくるために。それこそが私たちが考える「豊かな日常」です。

私たちが大事にしている3つの要素

発想・素材・技術

発想

idea

「刺繍で、立体のアクセサリーを作れないだろうか」

これが、刺繍を生業にしてきた私たちに降りてきた、最初の「発想」でした。長年の職人たちからは口々に「難しいよ」と言われる中で試行錯誤を重ね、ようやく完成した立体の刺繍。

今ある技術でできるものを探すことも大切ですが、トリプル・オゥが大事にしているのは「できない、だけど作りたい」という想い。

「こんなものが作れたら、お客様は喜んでくれるかな」そんな発想が生まれると、今は作るのが難しかったとしても、そのために技術を高めていきたいと思うのです。

想いから生まれた発想があり、実現させるために技術や素材を生み出し、表現できるデザインに詰め込む。トリプル・オゥの無限大の可能性は、最初の「発想」から始まっています。

素材

material

どんな物であっても、最終的には素材しか残らない。

だからこそ、私たちは素材を選んだり、ゼロから作ったりするところからこだわります。素材の風合いを感じてもらえるよう、デザインもできるだけシンプルに。

糸という素材の表現力は、計り知れません。染め方次第でカラーバリエーションはいくらでも広がります。さらに、原材料の組み合わせや撚(よ)りの強さによって、表現だけでなくつけ心地まで変わってくるのです。

こだわり続けることができるのは、織物産地、桐生だからこそ。地元の職人さんとともに、心から納得できる素材を作り出すことができます。

私たちがこだわる「素材」は、桐生という織物産地と、身につける人への想いの上に成り立っている最高の産物なのです。

技術

technique

明治時代から140年間に渡って、桐生の織物産業を支えてきた笠盛。その積み上げてきた確実な刺繍技術を活かして生まれたのがトリプル・オゥです。

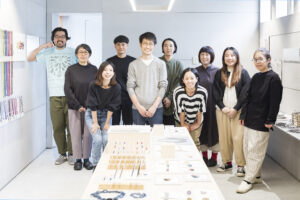

特徴的なのが、手仕事と機械、2つの技術の組み合わせ。一言で「機械」と言っても、データをプログラムするところから機械の調整まで、実は多くの人の手によって成り立っています。

特に、下地となる布は湿度に弱く、その日の天候や湿度によって細かい調整が必要。機械を操る技術も、この伝統の中で培ってきたものなのです。

機械を使った作業から仕上げの手作業まで、多くの人の手を通って作り出されるアクセサリー。ひとつひとつの工程が、胸を張れる私たちの「技術」です。

やさしさが詰まったアクセサリー

こだわった4つのやさしさ

驚きの軽さ

金属にも劣らない輝きを持ちながらその軽さは金属とは比べ物になりません。お客様の第一声はいつも「軽い」です。

肌へのやさしさ

糸だからできる、どんな人にも寄り添えるアクセサリーを目指しています。肌にやさしく、使う人に心地よく。

洗ってケアを

アクセサリーもお洋服のように気軽に自宅で手洗いが可能です。汗ばむ季節でも安心してお使いいただけます。お手入れは同封のケアリーフレットに。

安心の修理サービス

販売しておしまいではなく、アクセサリ―を長く楽しんでもらえるようリペアサービスを行っています。職人の手で丁寧に修復します。